- 2025年7月15日

- 2025年5月21日

その倦怠感、ホルモン異常かも?見逃せない5つの内分泌疾患について解説!

「なんだか毎日疲れていて、朝起きるのがつらい…」

「しっかり寝ても体が重く、やる気が出ない…」

そんな慢性的な倦怠感に悩んでいませんか?

単なる過労やストレスと思いがちですが、実はホルモンの異常が関係している場合があります。ホルモンは体のさまざまな機能を調整するメッセンジャーであり、分泌が不足したり過剰になったりすると、見た目にはわからなくても体調に大きな影響を及ぼします。

ここでは、倦怠感を引き起こす代表的な5つのホルモン異常について詳しく解説します。

1. 甲状腺機能低下症

甲状腺は首の前側にある小さな臓器で、ここから分泌される甲状腺ホルモンは、体の代謝をコントロールしています。

甲状腺機能低下症では、このホルモンの分泌が不足し、体の働きが全体的に低下します。

主な症状:

・疲れやすい、動作が鈍い

・息切れ、むくみ、心肥大

・食欲低下、便秘

・皮膚の乾燥、抜け毛

・寒がりになる

・体重増加

・気分の落ち込み、うつ状態

・月経不順、月経過多

原因:

最も多いのは、成人女性の約3〜10%が罹患するとされる橋本病(慢性甲状腺炎)です。これは、自己免疫の異常によって自分の免疫が甲状腺を攻撃してしまう疾患です。

ただし、橋本病にかかっているすべての方が必ずしも甲状腺機能低下症を発症するわけではありません。

橋本病を持つ人が、ヨードの過剰摂取や妊娠・出産、あるいはウイルス感染などをきっかけとして、甲状腺機能が低下することがあると考えられています。

なお、橋本病についての詳しい解説は、当院ブログ「女性の約3〜10%が罹患している橋本病(慢性甲状腺炎)について徹底解説!」をご参照ください。また、ヨードの過剰摂取と甲状腺との関係については、「昆布はたくさん食べると甲状腺に悪影響というのは本当?」で詳しくご紹介しています。

検査・治療: 診断は、血液検査(TSH、FT3、FT4)によって行うことができます。治療には、甲状腺ホルモンである合成T4製剤(チラーヂン)の内服を用います。継続して服用することで甲状腺機能が正常化し、それに伴って症状の改善が期待されます。

2. 成人成長ホルモン分泌不全症

成長ホルモンは「子どもが身長を伸ばすためのホルモン」と思われがちですが、大人にとっても重要な役割を持っています。

筋肉や骨の維持、糖や脂質の代謝、精神的な安定にも関わっており、不足すると身体にさまざまな影響を及ぼします。

主な症状:

・慢性的な疲労感

・気力や集中力の低下

・筋肉量の減少、体脂肪(内臓脂肪)の増加

・骨密度の低下

・抑うつ症状や性欲の低下

・皮膚の乾燥と菲薄化

原因:

脳の下垂体から分泌される成長ホルモンが不足することで起こります。その原因として、以下のような要因が挙げられます。

・視床下部や下垂体の障害(下垂体腫瘍など)

・先天性のホルモン異常(遺伝性)

・放射線治療や脳外科手術の影響

・頭部外傷(スポーツ外傷や交通事故など)

検査・治療:

早朝空腹時の血液検査でIGF-1(インスリン様成長因子-1)の値が低い場合は、GHRP-2負荷試験など複数の負荷試験を行い、診断を進めます。

これらの結果から重症の成人成長ホルモン分泌不全症と確定診断された場合には、自己注射による成長ホルモン補充療法(ソグルーヤなど)が行われます。

なお、成人成長ホルモン分泌不全症についての詳しい解説は、当院ブログ「大人にも成長ホルモンが必要?成人成長ホルモン分泌不全症(AGHD)を解説!」をご参照ください。

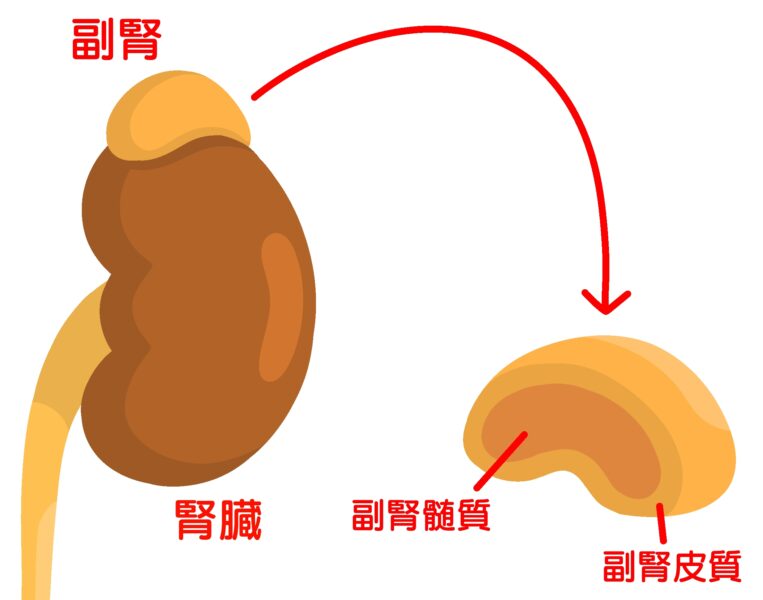

3. 副腎皮質機能低下症

副腎は腎臓の上にある小さな臓器で、ここから分泌される「コルチゾール」は、ストレスへの対応や血圧・血糖の調整に欠かせないホルモンです。

何らかの原因で副腎皮質の働きが低下し、体内のコルチゾールが不足すると、命に関わる状態に陥ることもあります。

主な症状:

・全身倦怠感、脱力感

・食欲不振、体重減少

・低血圧、立ちくらみ

・低血糖

・精神機能低下

原因:

副腎皮質機能低下症は、「原発性」と「続発性」に大きく分けられます。

原発性は、副腎そのものの障害によってコルチゾールの分泌が低下するタイプです。最も多い原因は自己免疫性副腎炎で、体の免疫が副腎を誤って攻撃してしまいます。

その他にも、副腎の結核感染、がんの転移、出血、手術、あるいは先天性の異常などが原因となることがあります。

一方、続発性では副腎自体には異常がなく、脳(下垂体や視床下部)からのホルモン刺激が低下することで、副腎の機能が二次的に低下します。

主な原因としては、下垂体や視床下部の腫瘍、外傷や手術後の障害、あるいは長期にわたるステロイド薬の内服による抑制などが挙げられます。

検査・治療:

早朝空腹時の血液検査でACTHとコルチゾールを測定し、副腎皮質機能低下症が疑われる場合には、迅速ACTH負荷試験など複数の負荷試験を行って診断を進めます。

これらの検査結果に基づいて副腎皮質機能低下症と確定診断された場合は、不足しているホルモン(コルチゾール)を補うために、ステロイド薬を毎日継続して服用する必要があります。

なお、「副腎疲労症候群」は副腎皮質機能低下症とは異なる概念であり、1990年代にアメリカのジェームズ・L・ウィルソン氏によって提唱されました。

しかし、この概念は科学的根拠に乏しく、世界各国の内分泌学会において正式な疾患とは認められていません。

詳しくは、当院ブログ「副腎疲労症候群は存在しない病気!ステロイド服用の危険性について」または「Adrenal fatigue does not exist: a systematic review(副腎疲労症候群は存在しない:系統的レビュー)」という論文をご参照ください。

4. 更年期症候群(女性)

女性は40代後半から50代にかけて卵巣の機能が徐々に低下し、それに伴って女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少していきます。

このホルモンの急激な変化が自律神経の乱れを引き起こし、心身にさまざまな不調が現れます。

主な症状:

・倦怠感、だるさ

・ホットフラッシュ(のぼせ、ほてり、発汗)

・不眠

・気分の落ち込み、イライラ

・動悸、息切れ

・頭痛、肩こり

・性交痛、膣の乾燥

検査・治療:

更年期障害には明確な診断基準がないため、血液検査でエストロゲンの低下を確認し、他の疾患を除外したうえで総合的に診断されます。

当クリニックでは、更年期障害が疑われる場合、まず婦人科の受診をおすすめしております。治療は、カウンセリング・心理療法・食事療法・運動療法に加え、ホルモン補充療法や漢方薬などの薬物療法も用いられます。

5. 男性更年期障害

男性も40〜50代になると、男性ホルモン(テストステロン)の分泌が徐々に低下していきます。

これに伴って現れる身体的・精神的な不調は、男性更年期障害(加齢男性性腺機能低下症候群:LOH症候群)と呼ばれます。

主な症状:

・疲れやすさ、やる気の低下

・集中力・記憶力の低下

・性欲の減退、勃起機能の低下

・抑うつ、不安感

・睡眠障害

・筋力・筋肉量の低下

・内臓脂肪の増加

検査・治療: 早朝空腹時の血液検査で総テストステロンまたは遊離テストステロンの値が低く、他の疾患を除外したうえで、総合的に男性更年期障害と診断されます。

当クリニックでは、男性更年期障害が疑われる場合には、テストステロン治療認定医のいる泌尿器科などの専門医療機関への受診をおすすめしております。

治療には、生活習慣の改善や心理的サポートに加え、必要に応じて男性ホルモン補充療法(注射や塗布薬)が行われます。

まとめ

「年のせいかも…」「仕事が忙しいだけ…」と見過ごされがちな慢性的な倦怠感。しかし、その背景にホルモンの異常が隠れていることがあります。

特に、次のような症状や状況に当てはまる方は、一度医師にご相談されることをおすすめします。

・睡眠や休養をとっても疲れがとれない

・気分の落ち込みや集中力の低下が続いている

・体重の増減や、むくみなど身体の変化がある

・更年期の年代にあたる

・頭部の手術や放射線治療を受けたことがある

ホルモンの状態を正確に評価するには、早朝空腹時の採血が重要です。ホルモンには日内変動があるため、検査の時間帯によって数値が大きく変わることがあり、正確な診断には適切なタイミングでの検査が欠かせません。

当クリニックには、日本内分泌学会認定の内分泌代謝科専門医が複数在籍しており、甲状腺・成長ホルモン・副腎皮質ホルモン・性ホルモンなど、さまざまなホルモン異常に対して専門的な診療を行っています。

症状やご不安な点について丁寧にお話をうかがい、必要に応じて適切な検査や治療をご提案いたします。

「なんとなく体調が悪い」「疲れがとれない」といった漠然とした不調こそ、専門的な視点でしっかりと評価することが大切です。お気軽にご相談ください。

(文責:中野駅前内科クリニック 糖尿病・内分泌内科 院長・医学博士 大庭健史)