- 2025年11月12日

- 2025年9月2日

糖尿病三大合併症の1つである糖尿病腎症について〜腎臓を守る治療と予防〜

東京都中野区、JR中野駅南口からすぐの場所でクリニックを開業している糖尿病専門医の大庭健史です。

糖尿病は、血糖値が高い状態が長く続くことによって、全身の血管や臓器にさまざまな影響を及ぼす病気です。

その合併症は多岐にわたりますが、なかでも「糖尿病腎症」は、目・神経と並ぶ三大合併症のひとつに数えられ、特に注意が必要な病態です。

腎臓の働きが徐々に低下していくこの合併症は、日本において人工透析を開始する原因の第1位にもなっており、社会的にも深刻な問題となっています。

糖尿病患者さんのうち、約2〜4割が糖尿病性腎臓病(DKD)を合併すると報告されており、決して稀なものではありません。(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10725812)

しかし糖尿病腎症は、初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、健康診断や定期的な血液・尿検査によって初めて異常が見つかることが多いのが現実です。

腎臓は、血液をろ過して老廃物を尿として体の外へ排出するという、大切な役割を担っています。この機能が徐々に損なわれていくと、体に有害な物質が溜まり、最終的には人工透析や腎移植といった治療が必要になることもあります。

糖尿病腎症の診断について

糖尿病腎症の診断には、まず尿検査が重要な役割を果たします。なかでも、尿に含まれるタンパク質(アルブミン)の量を測定する「尿アルブミン検査」が基本となります。

健康な腎臓ではアルブミンはほとんど尿中に排泄されませんが、腎臓の機能が低下し始めると、わずかに漏れ出るようになります。

尿アルブミンが30 mg/日以上検出された段階で「早期腎症期(腎症2期)」と診断され、さらに増加して300 mg/日以上となると「顕性腎症期(腎症3期)」と診断されます。

このように、尿アルブミンの量は、糖尿病腎症の進行度を評価するうえで非常に重要な指標です。早期の段階で異常が見つかれば、生活習慣の改善や薬物療法によって進行を抑えることが可能です。

また、血液検査では腎臓のろ過機能を示すeGFR(推算糸球体濾過量)や血清クレアチニンの値を確認します。eGFRの低下は、腎機能が障害されていることを示しており、数値が30 mL/分/1.73㎡を下回ると「腎不全期(腎症4期)」と診断されます。

さらに腎機能が悪化して透析療法が必要な状態に至ると、「透析療法期(腎症5期)」とされます。eGFRは、進行度の把握や治療方針を決める上で欠かせない指標です。

さらに、血圧の測定と管理も非常に重要です。高血圧は腎臓の細かい血管に大きな負担をかけ、糖尿病腎症の進行を早める大きな要因となります。そのため、血糖だけでなく血圧の良好なコントロールも、腎臓を守るために欠かせません。

糖尿病腎症の予防や食事療法について

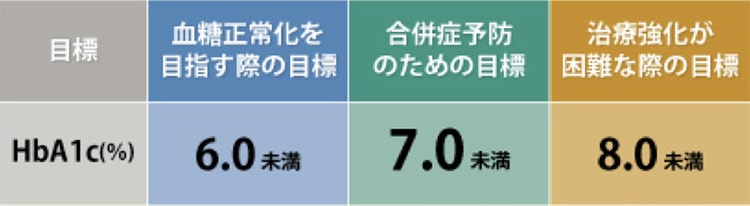

糖尿病腎症の予防や進行の抑制には、血糖値と血圧の良好なコントロールが基本となります。血糖管理の目標としては、一般的にHbA1cを7.0%未満に保つことが推奨されます。

ただし、日常生活動作(ADL)が低下している高齢の方で、かつ低血糖を起こしやすい薬剤を使用している場合には、7.5%未満あるいは8.0%未満と、より緩やかな目標が設定されることもあります。

血圧に関しては、家庭血圧で125/75 mmHg未満を目指すことが望ましく、その達成のためには食事の減塩が重要です。

具体的には、1日の食塩摂取量を6 g未満に抑えることが理想とされています。また、たんぱく質の摂りすぎは腎臓に負担をかけるため、糖尿病腎症が第3期以上に進行している場合には、医師や管理栄養士の指導のもと、たんぱく質の摂取量を適切に調整する必要があります。

さらに、禁煙や適度な運動も腎機能の保護に効果的とされています。

糖尿病腎症の薬物治療について

近年、糖尿病腎症の治療には、腎臓を直接保護する作用を持つ新しい薬剤が次々に登場しています。中でも注目されているのがSGLT2阻害薬です。

この薬剤はもともと、尿中に糖を排出させることで血糖値を下げる目的で開発されましたが、その後、遠位尿細管などへの作用を通じて腎保護効果を発揮することが明らかになってきました。

2020年に発表された「DAPA-CKD試験」では、SGLT2阻害薬フォシーガ(ダパグリフロジン)が、糖尿病の有無を問わず慢性腎臓病患者において、腎機能の悪化や死亡リスクを有意に低下させることが示されました。(https://www.nejm.jp/abstract/vol383.p1436)

さらに2023年には、「EMPA-KIDNEY試験」により、同じくSGLT2阻害薬であるジャディアンス(エンパグリフロジン)にも、同様の腎保護効果があることが報告されています。(https://www.nejm.jp/abstract/vol388.p117)

さらに、高血圧症の治療薬として知られるミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MR拮抗薬)にも注目が集まっています。

これらの薬剤は、ミネラルコルチコイド受容体に作用することで血圧を下げるだけでなく、体内の炎症や線維化を抑制し、腎臓や心臓を保護する効果が期待されています。

2020年に発表された「FIDELIO-DKD試験」では、MR拮抗薬の一つであるケレンディア(フィネレノン)が、糖尿病腎症の進行を抑制し、心血管イベントのリスクを有意に低下させることが示されました。(https://www.nejm.jp/abstract/vol383.p2219)

もう一つ、近年腎保護作用が期待されている薬がGLP-1受容体作動薬です。もともとは血糖値を下げたり食欲を抑える目的で使用されてきましたが、体重減少や血圧の改善に加え、心血管や腎臓に対しても良い影響が報告されています。

例えば「REWIND試験」では、トルリシティ(デュラグルチド)というGLP-1受容体作動薬がアルブミン尿の進行を抑える可能性が示されました(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31149-3/abstract)。

さらに最近の「FLOW試験」では、オゼンピック(セマグルチド)により主要な腎疾患イベントの発生が少なかったことも明らかになっています。(https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2108269?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed)

一方で、長年にわたり糖尿病腎症の治療に用いられてきたのが ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬) です。

血圧を下げるだけでなく、アンジオテンシンIIによる糸球体出口血管(輸出細動脈)の収縮を抑えることで、糸球体内圧の上昇を防ぎ、腎機能の悪化を遅らせる作用が知られています。

2001年に報告された「RENAAL試験」では、ARBのひとつであるロサルタンが、糖尿病性腎症患者において腎機能の低下や透析導入のリスクを有意に減らすことが示されました。(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa011161)

現在でも多くの患者さんに使用されており、新しい薬剤との併用による相乗的な腎保護効果が期待されています。

まとめ

このように、糖尿病腎症の治療は近年大きく進歩しており、早期発見と適切な薬の活用によって腎機能を守ることが十分に可能になっています。

ただし、そのためには患者さんご自身が生活習慣を見直し、定期的な検査を受けながら、医師と協力して治療を続けることが欠かせません。

当クリニックでは、血糖や血圧の管理に加えて、腎臓を守るための食事・運動療法の指導や、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬、MR拮抗薬など最新の治療薬にも対応しています。

また、当クリニックの糖尿病に対する考えや治療の取り組みなどについては、こちらのページをご参照ください。

中野区とその周辺で腎臓の数値や尿検査に不安がある方、糖尿病を長くお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。腎臓を守るために、今できることを一緒に考えていきましょう。

(文責:中野駅前内科クリニック 糖尿病・内分泌内科 院長・医学博士 大庭健史)