- 2025年7月31日

- 2025年6月18日

血圧120の衝撃 SPRINT試験が世界の高血圧治療を変えた理由とは

中野駅前内科クリニック 糖尿病・内分泌内科の院長、大庭健史です。

当クリニックのホームページ「高血圧症」では、高血圧症の治療の重要性についてお話ししてまいりました。

今回は、その科学的根拠の一つとなった重要な大規模臨床研究、2015年にアメリカで発表された「SPRINT試験」に焦点を当ててご紹介したいと思います。

SPRINT試験とは?──収縮期血圧120未満を目指す意味

SPRINT試験は、アメリカの国立衛生研究所(NIH)が主導し、約9,300人の高血圧患者さんを対象に行われた大規模臨床試験です。

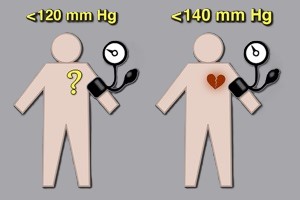

対象は糖尿病を除く心血管リスクの高い50歳以上の人々で、以下の2つの治療目標を比較しました:

・標準治療群:収縮期血圧を 140mmHg未満 に管理

・強化治療群:収縮期血圧を 120mmHg未満 に積極的に管理

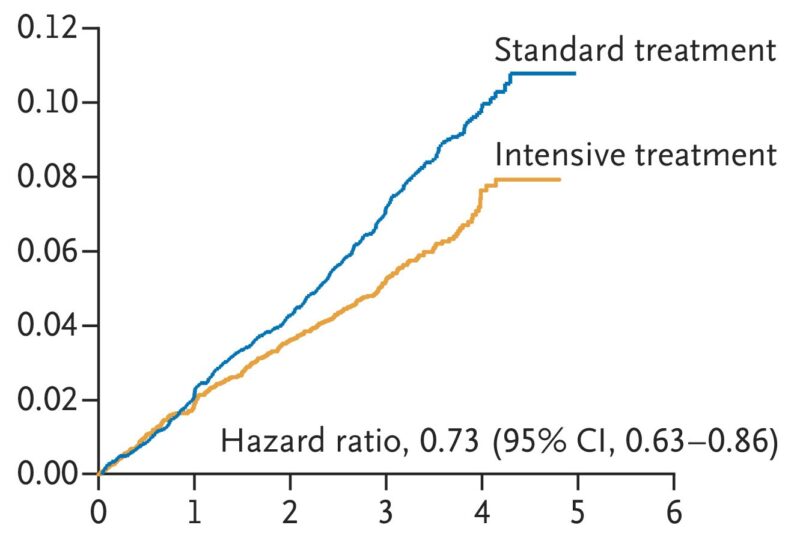

その結果、強化治療群では副作用(低血圧や腎機能の一時的な低下)はやや増加したものの、心血管イベント(心不全・心筋梗塞など)のリスクが25%低下し、全死亡率も27%低下しました。(https://www.nejm.jp/abstract/vol384.p1921)

(出典:The New England Journal of Medicine)

この結果を受けて、世界各国の高血圧ガイドラインは修正を余儀なくされました。

アメリカのガイドラインが変わった

SPRINT試験の影響を最も強く受けたのが、アメリカの高血圧ガイドラインです。

2017年に改訂されたACC/AHAガイドラインでは、以下のような大きな変更がなされました:

・高血圧の定義を 140/90 mmHg → 130/80 mmHg以上 に引き下げ

・75歳未満の一般成人の降圧目標も 130/80 mmHg未満 に設定

・診察室血圧を評価の基準としつつ、家庭血圧や24時間血圧も参考にする方針

つまり、これまで“正常”とされていた130台の血圧が治療対象になったという、非常に大きな転換です。

この改訂は、より早期から血圧を管理することで、将来的な心血管イベント(心筋梗塞や脳卒中など)を予防するという考えに基づいています。

特に、糖尿病や慢性腎臓病といったハイリスク群では、より厳格な血圧管理が推奨されています。

ただし、高齢者やフレイル(虚弱)の方では、血圧を厳しく下げすぎることにより、めまいや転倒のリスクが高まる可能性があるため、個々の状態に応じた柔軟な対応が重要であるとされています。

アメリカに続き、ヨーロッパもガイドラインを変更

ヨーロッパの高血圧ガイドラインも、SPRINT試験の影響を受けて2018年に改訂されました。

欧州心臓病学会(ESC)および欧州高血圧学会(ESH)が発表したこの新ガイドラインでは、以下のようなポイントが示されています:

・治療開始基準は従来どおり140/90 mmHg以上と据え置き

・治療目標値は130/80 mmHg未満に引き下げられ、より積極的な血圧管理を推奨

・65歳未満の成人では、収縮期血圧120〜129 mmHgの範囲が理想とされる

これらの変更には、明らかにSPRINT試験の成果が反映されています。ただし、アメリカのガイドラインとは異なり、治療開始基準は変更せず、より慎重な姿勢を保っている点が特徴です。

またヨーロッパでは、家庭血圧や24時間自由行動下血圧(ABPM)を重視する方針が一貫しており、日常的な管理や治療効果の評価においては、診察室血圧だけでなく家庭血圧の活用が強く推奨されています。

このように、ヨーロッパのガイドラインはアメリカほど急進的ではないものの、積極的な血圧コントロールに舵を切りながらも、個々の患者さんの生活背景やリスクに応じた柔軟な対応を重視しているのが大きな特徴です。

日本の対応:家庭血圧を重視したガイドライン

日本でも、世界的な血圧管理の流れを受けて、2019年に高血圧治療ガイドライン(JSH2019)が改訂されました。

このガイドラインでは、以下のような目標値が示されています:

・診察室血圧の目標値:130/80 mmHg未満

・家庭血圧の目標値:125/75 mmHg未満

特に注目すべきは、家庭血圧を診察室血圧よりも信頼性が高い指標と位置づけている点です。

診察室での緊張などによる“白衣高血圧”や、逆に診察室では正常に見えて実際は高血圧である“仮面高血圧”を防ぐためにも、日常的な血圧管理では家庭血圧を基本とすることが強く推奨されています。

さらに、JSH2019では次のような点も強調されています:

・朝と夜の決まった時間に測定すること(特に朝の血圧が重要とされる)

・1回の測定ではなく、連続した複数回の平均値で評価すること

・血圧管理における患者自身のセルフモニタリングの役割の重要性

このように日本のガイドラインは、高精度で継続的な血圧管理を実現するために、家庭血圧の活用を中心に据えた現実的かつ実践的なアプローチが特徴です。

アメリカやヨーロッパの流れを受けつつも、日本独自の生活習慣や診療現場に即した方針がしっかりと盛り込まれています。

最後に 〜エビデンスに基づいた診療を目指して〜

SPRINT試験をきっかけに、世界中の高血圧治療ガイドラインは大きく変わりました。

アメリカでは高血圧の定義が130/80 mmHg以上に引き下げられ、ヨーロッパや日本でも、治療目標がより厳格に見直されています。特に日本では、家庭血圧が高血圧管理の中心とされ、125/75 mmHg未満を目標に、毎日の測定・記録を習慣づけることが推奨されています。

一度の診察での数値だけで判断するのではなく、患者さんご自身が日々の血圧を把握し、それを治療に活かすことが非常に重要です。

当クリニックでは、こうした最新のエビデンスとガイドラインに基づいた診療を大切にし、高血圧症という「自覚症状のないまま進行する病気」に対して、日々の積み重ねによる予防と管理を重視しています。

これからも、お一人ひとりの健康を守るために、科学的根拠に基づいた丁寧で信頼できる医療を提供してまいります。血圧に関して不安のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(文責:中野駅前内科クリニック 糖尿病・内分泌内科 院長・医学博士 大庭健史)