- 2025年8月31日

- 2025年8月18日

食物繊維のちから:2型糖尿病などの生活習慣病と上手につきあうヒント

中野駅前内科クリニック 糖尿病・内分泌内科の管理栄養士、武居ひろ子です。

私は管理栄養士として当クリニックで勤務しており、隔週(主に第2・第4)の月曜日、14時30分から18時まで患者さんに向けた栄養指導を行っています。

以前のブログ「糖尿病患者さんがコンビニ食と上手くつきあう6つのコツとは!」では、野菜を食べることで血糖の急上昇を防ぎ、血糖コントロールがしやすくなることをご紹介しました。

これは、野菜に含まれる食物繊維が腸内で糖質の吸収をゆるやかにしてくれるためですが、実は食物繊維にはそれ以外にもさまざまな働きがあります。今回は、その多様な働きについてご紹介します。

食物繊維と腸内環境の深い関係

腸内環境を整えるうえで、食物繊維は欠かせない存在です。腸内環境は、食事、運動、ストレスなどさまざまな要因と関係していますが、なかでも特に影響が大きいのが「食事」です。

人の腸内には、およそ1000種類・100兆個もの腸内細菌が住んでおり、その様子はまるでお花畑のように多種多様な細菌が集まっていることから「腸内フローラ」と呼ばれています。

腸内フローラは、さまざまな種類の細菌がバランスよく共存していることが理想とされており、このバランスが保たれることで、免疫力の維持や、健康に役立つ代謝産物の産生など、体に良い影響をもたらします。

この腸内フローラを整えるために重要なのが「食物繊維」です。腸内で良い働きをしてくれるビフィズス菌や乳酸菌などの「善玉菌」は、食物繊維やオリゴ糖をエサにして活発に働きます。こうした善玉菌が元気になることで、腸内環境はより良く保たれます。

ビフィズス菌や乳酸菌を含む食品には、ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、漬物、チーズなどがあります。そして、これらの菌のエサとなるのが「食物繊維」。とくに水溶性食物繊維は善玉菌の栄養源として利用されやすいことが知られています。

ちなみに、食物繊維には大きく分けて2種類あります。

・水溶性食物繊維:ビフィズス菌や乳酸菌のエサになりやすく、便に水分を与えて柔らかくする作用があります。

・不溶性食物繊維:腸を刺激し、便のかさを増やすことで排便を促す働きがあります。

この2つをバランスよく摂ることが、腸内環境の改善には大切です。食事の中で意識的に取り入れていきたいですね。

食物繊維と生活習慣病への影響について

腸内環境を整える働きに加えて、食物繊維は生活習慣病の予防・改善にも大きな効果があることが明らかになっています。

たとえば、食物繊維の摂取量が多い人では、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患、2型糖尿病、肥満症、高血圧症といった生活習慣病の発症リスクが明らかに低くなることが、いくつもの大規模研究で報告されています。

なかでも代表的なのが、2019年にイギリス・オタゴ大学のReynoldsらが発表した研究です。(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11671356)

この研究は、世界中の約135件の観察研究と58件の介入試験を統合し、合計4,600万人以上のデータを解析した信頼性の高いメタアナリシス(複数の研究を統合した解析)です。

この論文では、次のような結果が示されました:

・1日に25〜29 g以上の食物繊維を摂取している人は、心血管疾患、2型糖尿病、大腸がんの発症リスクが15〜30%低下していた。

・食物繊維の摂取量が多い人ほど、総死亡率も低下していた。

・とくに全粒穀物、野菜、果物、豆類などの自然な食品から摂取した食物繊維が効果的とされている。

この研究結果からも、食物繊維は単に便通を改善するだけでなく、「血糖値を安定させる」「コレステロール値を下げる」「血圧を下げる」など、生活習慣病の根本的な予防に関わっていることが分かります。

とくに、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などのリスクがある方にとっては、日々の食事で食物繊維をしっかり摂ることが、薬に頼る前に取り組める第一の予防策と言えるでしょう。

食物繊維をどのように上手く摂取するのか?

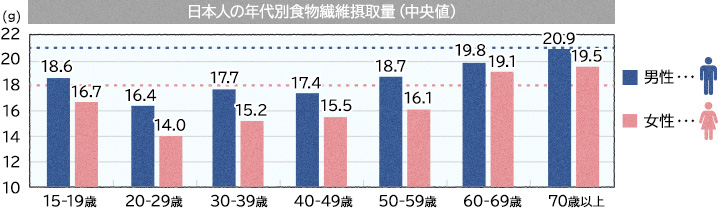

厚生労働省が発表した「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、食物繊維の目標摂取量が見直され、これまで以上に積極的な摂取が推奨されています。

先ほどご紹介した大規模臨床研究でも、1日あたり25~29 gの食物繊維を摂取することで、生活習慣病のリスクが有意に低下することが示されました。

しかし実際には、令和元年の国民健康・栄養調査によると、日本人の成人が1日に摂取している食物繊維の量は平均で約20 g程度にとどまっており、依然として目標量には達していないのが現状です。

(引用:大塚製薬ホームページ)

では、どうすればこの目標量に近づけることができるのでしょうか。食物繊維を多く含む食品としては、

・穀類(オートミール、玄米、大麦、全粒小麦 など)

・イモ類(サトイモ、サツマイモ など)

・果物(キウイ、みかん、プルーン など)

・豆類(大豆、あずき、ひよこ豆、いんげん豆 など)

・野菜類

・海藻類

があげられます。

まずは、日々の食事に野菜・きのこ・海藻を意識的に取り入れてみましょう。これらを使った副菜は、1日あたり小鉢で5〜6品を目安にするのが理想的です。

副菜というと「生野菜のサラダ」をイメージされるかもしれませんが、煮物・炒め物・和え物など、調理法は自由です。ご自身が食べやすい方法で続けられることが大切です。

また、忙しくて調理の時間が取れない方は、冷凍野菜やカット野菜を活用するのもよい方法です。手軽に栄養バランスを整えることができます。

主食に注目するのもポイントです。未精製の穀類(麦・雑穀・玄米など)には、食物繊維だけでなくミネラルも豊富に含まれています。

毎日食べるごはんに麦や雑穀を加える、あるいはオートミールに置き換えることで、効率的に食物繊維を摂ることができます。なお、穀類・イモ類・果物には糖質も含まれるため、血糖値が気になる方は量や食べ方に注意しましょう。

果物は、皮ごと食べるとさらに食物繊維の摂取量が増えます。皮ごと食べられる種類を選び、無理のない範囲で取り入れてみてください。

食生活を見直すきっかけに

食物繊維の摂取は、血糖値・コレステロール・腸内環境など、健康全般に良い影響を与えることがわかっています。毎日の食事の中で、意識的に「食物繊維を増やす工夫」を取り入れていきましょう。

当クリニックでは、管理栄養士による個別栄養指導(隔週・月曜午後)を行っています。

「どんな食品をどのくらい食べたらいいのか分からない」「糖尿病や高血圧症に合った食事を相談したい」といったご希望がある方は、お気軽に当クリニックまでご相談ください。 ご自身に合った食事の工夫を見つけ、無理なく健康を守っていきましょう。